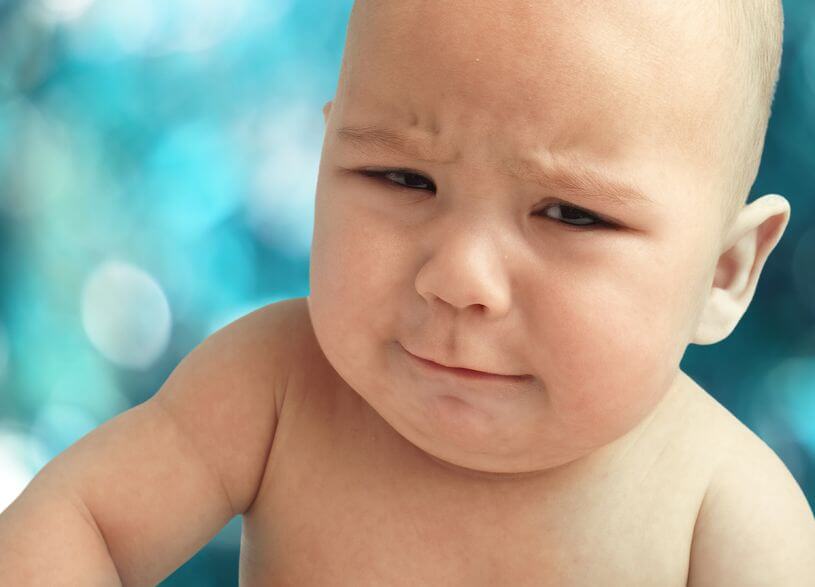

どうやって見分ける?赤ちゃんの病気を見逃さない8つのチェックポイント

赤ちゃんの病気は少しでも早く気づいてあげたいですね。

体がまだ未熟な赤ちゃんは、いろいろな病気にかかりますが、自分でどこが痛い、どこが苦しいなどの症状を伝ることはできません。

機嫌や体でだしている無意識のサインに、パパやママが早く気づき、気になるところをできるだけ詳しくお医者さんに伝える必要があります。

病気のサインに少しでも気づくためには、普段の赤ちゃんの様子を知っておくことがとても大事になってきます。

どんなところを観察し、チェックしていくと良いのかをご紹介します。

目次

赤ちゃんの機嫌は?

いつもは喜ぶ遊びやおもちゃに反応しない、泣き止んだと思ったらまたすぐ泣く、好きな体勢で抱っこしてみてもグズグズしているなど、何をしても笑顔にならないときは、ただ機嫌が悪いのではなく、病気で具合が悪いのかもしれません。

泣き方にも違いがでますので、ぜひ普段から赤ちゃんの泣き方を注意してきいてみてください。

赤ちゃんの食欲は?

大人と同じで、赤ちゃんも気分によって食欲に多少のムラが出ます。

1.2回くらい飲まなくても、赤ちゃんが元気そうなら心配ありません。

ですが、おっぱいやミルクを飲む量が明らかに少ない、飲めない、離乳食を食べたがらない、全く食べない、

好きな食べ物に反応しないなどの状態が、一日中続いたときは、病気の可能性が高いといえます。

赤ちゃんのねんねは?

生活リズムが乱れたり、興奮するようなことがあったりすると、普段調子の良いときでも寝つきが悪くなります。

ただし、落ち着いた環境をつくってもなかなか眠れなかったり、寝てもすぐ起きてしまう、逆に、一日中ウトウトしている状態のときなどは、体調の悪いときに起こっているサインかもしれません。

おしっこ・うんちは?

おしっこやうんちの回数が、いつもより多い・少ない、出ない、色やにおいが変わっているなど、普段と違うところをチェックします。

いつもと違う場合は、使用済みのおむつをもって病院へ。

呼吸の様子は?

いつもより呼吸が速かったり遅かったりしないか、呼吸をするのが苦しそうでないかなどを観察します。

風邪などで熱が高いときは、呼吸が速くなります。

呼吸をするたびにお腹がぺこぺこ動いたり呼吸が遅いとき、荒くて苦しそうなときなど、明らかにおかしいときはすぐに受診を!

皮膚の状態は?

裸の状態で、全身をチェック。

発疹がでていないか、出ている場合は部位や状態も観察します。

皮膚にハリ・ツヤのあるときは大丈夫です。

顔色が悪かったり、青白いとき、生気がないときはすぐ病院へ。

体温の変化は?

平熱と比べてどれくらい熱が高いのか、またどれくらい続いているのか、体温の変動をメモしておきます。

小さい子供の平熱は高めなので、熱が少しあってもおっぱいやミルクをよく飲むようなら一安心。

微熱でも機嫌が悪いとか、食欲がないとき、吐いているとき、また、熱がでたときや下がったあとに発疹がでているとき、そして3か月以下の赤ちゃんで38度以上の発熱があったときなどは病院へかかりましょう。

目、耳、鼻、口は?

♦目:目ヤニがたくさん出ていないか、涙目になっていないかなど目の状態を観察します。

何度も目のあたりに手をもっていくなど、目の不快感を訴えるようなしぐさがないかをチェックします。

♦耳:耳垂れが出ていないか、耳のにおいが変でないかなど耳の様子をチェック。

耳のあたりに手をやったり、耳たぶを軽く引っ張ったときに泣き声が大きくなったりしないかをチェックします。

♦鼻:鼻水が出ているときは、透明なのか緑なのか、色や量をチェックします。

口を開けて苦しそうに呼吸をしていたり、ミルクや母乳を飲むのがつらそうなときは、鼻が詰まってうまく呼吸ができないのかもしれません。

♦口:唇が赤や紫になっているなど、いつもと色が違っていないかチェックします。

口の中や唇に発疹がでていないか、口の中を痛がっていないかもみましょう。

その他チェックポイントは?

ぐったりしているとき、全身が紫色のとき(チアノーゼといい、指先や唇の色が変わります)、けいれんをおこしたとき(5分以上続いたり、意識がはっきりしないとき)、足をギュッとして激しく泣いているとき(お腹の痛みが強いと丸まって泣きます)などはすぐに病院に連れていきましょう。

いつもと違うな…という勘は、割と当たります。

普段から赤ちゃんをみているパパやママが、どこかに違和感を感じたなら、いつも以上に注意深く赤ちゃんのことをみて、体調の変化を察知できると良いですね。

まとめ

体の機能も構造も未発達な赤ちゃんは、これから何度も風邪をひき、いろいろな病気を経験しながら

免疫をつけ大きくなっていきます。

ママやパパは平熱を把握しておいたり、おしっこやうんちの回数、ミルクの量や回数、食事量、泣き声など、普段の様子をしっかりチェックしておくと急な病気のサインをしっかりキャッチすることができます。

また、症状を詳しくお医者さんに伝えることもできます。

小さい子供が病気で苦しむ姿を見るのはつらいですが、子どもをよく観察し、子供の治る力を応援していきましょう。

子供の病気に関する記事は他にもまとめてありますので参考にしてみてくださいね。